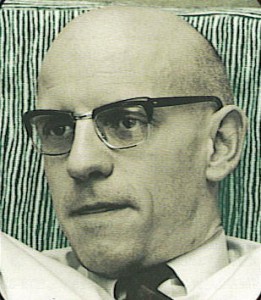

Вклад Фуко в исследование феномена тюрьмы сложно переоценить. Его книга «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» (1973) на сегодняшний является наиболее значимой работой в этой сфере. Тем не менее, Мишель Фуко никогда не был кабинетным ученым — в конце 60-х он вместе с бунтующими студентами захватывал университетские пространства, участвовал в столкновениях с полицией, организовывал акции солидарности… В 70-х годах основным его «политическим» проектом было участие в «Группе информации по тюрьмам», стремившейся разрушить стену молчания вокруг темы тюрем и тюремного заключения. Как нам кажется, многие из вопросов, поднятых Фуко и его товарищами более 30 лет назад во Франции, весьма актуальны для России сегодняшнего дня.

Вклад Фуко в исследование феномена тюрьмы сложно переоценить. Его книга «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» (1973) на сегодняшний является наиболее значимой работой в этой сфере. Тем не менее, Мишель Фуко никогда не был кабинетным ученым — в конце 60-х он вместе с бунтующими студентами захватывал университетские пространства, участвовал в столкновениях с полицией, организовывал акции солидарности… В 70-х годах основным его «политическим» проектом было участие в «Группе информации по тюрьмам», стремившейся разрушить стену молчания вокруг темы тюрем и тюремного заключения. Как нам кажется, многие из вопросов, поднятых Фуко и его товарищами более 30 лет назад во Франции, весьма актуальны для России сегодняшнего дня.

Манифест Информационной группы по тюрьмам

Размноженный на ротаторе манифест, подписанный Ж.-М. Доменаком, М. Фуко и П. Видаль-Наке, М. Фуко прочитал и предоставил прессе 8 февраля 1971 года, после окончания голодовки членов Левой пролетарской и членов комитета в их поддержку.

Ни у кого из нас нет уверенности в том, что он избежит тюрьмы. И сегодня такой уверенности еще меньше, чем когда-либо. Наша повседневная жизнь втиснута в полицейские клетки: они возводятся на городских улицах и на шоссе, вокруг иностранцев и молодежи; снова убеждения объявлены преступлением — меры против наркотиков умножают произвол. Мы живем под знаком «надзора». Нам говорят, что правоохранительная система перегружена работой. Это мы видим. А если перегружает ее именно полиция? Нам говорят, что тюрьмы перенаселены. А если население перепосажено?

О тюрьмах публикуется мало информации: это — одна из закрытых областей нашей социальной системы, одна из черных дыр нашей жизни. Мы имеем право знать, мы хотим знать. И потому мы, вместе с судьями, адвокатами, журналистами, врачами, психологами, создали Группу информации по тюрьмам.

Мы ставим себе целью узнать, что есть тюрьма: кто туда попадает, как и почему туда попадают, что там происходит, что такое жизнь заключенных, а также жизнь персонала, что представляют собой здания, как там питаются, как соблюдается гигиена, как применяются Правила внутреннего распорядка, как осуществляется медицинский контроль, как поставлена работа мастерских, как оттуда выходят и что значит в нашем обществе быть одним из тех, кто оттуда вышел.

Эти сведения мы будем извлекать не из официальных отчетов. Об этом мы будем спрашивать тех, кто имеет собственный тюремный опыт в каком бы то ни было качестве или связан с тюрьмой. Мы просим их войти с нами в контакт и сообщить нам то, что им известно. Мы предоставим составленную нами анкету. Результаты будут опубликованы, когда мы соберем достаточное количество ответов.

Мы не собираемся предлагать тюремную реформу. Мы только хотим, чтобы стало известно действительное положение. И становилось известно немедленно, почти день в день, так как время не ждет. Наше дело — встревожить общественное мнение и не давать этой тревоге угаснуть. Мы постараемся использовать все средства информации: ежедневные, ежемесячные и те, что выходят два раза в месяц. Мы призываем откликнуться всех, кто располагает подходящей трибуной.

И наконец: полезно знать, что нам угрожает, но так же полезно знать, как защищаться. Одной из наших ближайших задач станет издание маленького Руководства идеального задержанного, естественно, в паре с Памяткой для задерживающих.

Всех, кто желает предоставить информацию, получить информацию или участвовать в работе Группы, просим обращаться по адресу: ГИТ, улица Вожирар 285, Париж XV.

Анкета по тюрьмам: сломаем стену молчания

Интервью Л. Анжели с М. Фуко и П. Видаль-Наке. Впервые опубликовано в Politique-Hebdo, 18 марта 1971 г., сс. 4-6.

— Уже немало написано о тюрьмах вообще, о том, в каких условиях живут заключенные. На эту же тему существует несколько фильмов, и многие считают, будто им известно то, что происходит за стенами тюрем… Не создает ли это для Вас дополнительные трудности?

Нет. Надо как следует понять, кто мы такие. Мы не играем в комиссию, проводящую анкету, это не наша роль. Мы — информационная группа, мы ищем, распространяем, создаем условия для появления информации, которая выявляет направления возможных действий. Вот чего мы хотим.

Эта мысль появилась недавно. Помните вторую голодовку политических заключенных в феврале? Тогда многие говорили: «Поглядите-ка на этих молодых буржуа, на этих леваков! Они, видите ли, желают, чтобы их содержали отдельно, особого режима требуют!» И, конечно, это не прошло. Ни в общественном мнении (пресса долго не могла раскачаться, зато потом…), ни, главным образом, в юридических кругах. Это мы видим и до сих пор.

Когда же политические заключенные, требуя особого режима, заявили: «Следует поставить под сомнение пенитенциарную систему в целом, функционирование тюрем и т. д.», отклик, в конце концов, оказался очень сильным. И среди юристов, и даже в прессе. Все вдруг поняли, что существующие тюремные порядки нельзя терпеть.

— Что этот отклик означал для вашей группы?

Готовя первое собрание, мы позвонили судье, и он пришел не один. Мы позвонили тюремному священнику, и он тоже пришел не один. Позвонили психологу — то же самое. Просто лесной пожар. По правде говоря, мы были удивлены. И очень.

Затем надо было, чтобы о нас узнали. Несколько изданий, и среди них «Политик-Эбдо», сообщили о нашем существовании, и мы стали получать письма. Письма от врачей, от заключенных, от их родных, письма от адвокатов, от тех, кто посещает тюрьмы… Все эти люди предлагали помощь, спрашивали, что надо делать, посылали понемногу денег.

Уже на пятой неделе работы мы стали получать письма не только от частных лиц, но и от комитетов лицеистов, от студенческих групп, от комитетов …Secours rouges

Все развивается очень быстро. Настолько быстро, что удивлены даже те люди, которые, как и мы, были убеждены в необходимости такого анкетирования. Понимаете, уже не только мы проводим анкетирование, его проводят сотни людей… Нужен был толчок. Теперь мы лишь координируем усилия групп, образовавшихся в провинции и Париже.

— Вы собираетесь опубликовать книгу свидетельств, когда анкетирование будет завершено?

Возможно, но дело не в этом. Мы не претендуем на то, чтобы помочь осознать заключенным и их семьям те условия, которые для них созданы. Они давно все осознали, но у них нет способа выразить свое понимание. Понимание, реакция, возмущение, размышления — все это существует на уровне индивидуума, но до сих пор не проявлено вовне. Сейчас необходимо, чтобы информацией обменивались и отдельные люди, и группы. Такой метод вызывает удивление, но пока что он — лучший. Надо, чтобы информация переливалась через край; индивидуальный опыт надо трансформировать в коллективное знание, то есть в знание политическое.

Вот пример: каждое воскресенье мы идем к входу в тюрьму «Ля Санте», где родственники заключенных в очереди ждут часа начала свиданий. Мы раздаем им наш опросник. В первый раз нас приняли весьма прохладно. Во второй посетители все еще сторонились нас. На третий раз одна женщина нам сказала: «Что вы из пустого в порожнее переливаете! Все это давно надо было сделать!» И вдруг ее словно прорвало: она нам рассказывает все. Она в ярости говорит о том, как обставлены свидания, о деньгах, которые она передает заключенному, о богатых, которые в тюрьме не сидят, о грязи. Причем все окружающие прекрасно понимают, что вокруг полно «длинных ушей» в штатском.

На четвертый раз происходит нечто еще более поразительное. Даже еще до нашего приезда люди в очереди обсуждают нашу анкету, скандал вокруг тюрем… И в то воскресенье, вместо того, чтобы держать посетителей в очереди до 13.30, как обычно, их впускают на три четверти часа раньше…

— Как Вы собираетесь использовать ответы на вашу анкету?

Мы напечатаем листовку, которую будем распространять у ворот «Ля Санте», среди родственников заключенных. Мы также будем рассылать ее нашим корреспондентам в провинции, которые запрашивают у нас информацию, с припиской: «Делайте то же самое, собирайте информацию сами».

Видите ли, мы хотим, чтобы между анкетирующими и анкетируемыми не было большой разницы. В идеале мы хотим, чтобы родные обменивались информацией с заключенными. Чтобы заключенные обменивались информацией между собой. Чтобы возник обмен информацией между заключенными и общественным мнением. То есть, сломать стену гетто. Пусть они сами определяют свои требования, пусть сами решают, какие действия необходимо предпринять.

— Вы, естественно, не делаете различий между политическими заключенными и уголовниками?

Конечно, нет. И если все это инициировали политические, то, значит, власти — правительство и его министр юстиции — сделали ошибку (с их точки зрения), смешав две категории заключенных.

У политических есть возможность, которой нет у уголовников. Возможность говорить и быть услышанными. У них есть круг знакомых, общественные контакты, контакты с заграницей, что позволяет обнародовать то, что они говорят, то, что они делают, и главное — у них есть политическая поддержка, их сторонники подхватят их начинание. Несколько десятков уголовников не смогли бы, в отличие от политических, действовать сообща, писать и довести свои требования до тех, кто находится вне стен тюрьмы.

— С помощью Вашей акции их изоляция, конечно, уменьшится?

Этого мы и хотим. Институт тюрьмы — это во многом айсберг. Видимая его часть — это оправдание: «Раз есть преступники, значит, нужны и тюрьмы». Скрытая, наиболее важная, наиболее грозная часть: тюрьма есть инструмент социального угнетения.

Настоящие преступники составляют не более 5% от общего числа заключенных. Остальные совершили преступления средние или мелкие. В основном, это люди из беднейших слоев. Вот цифры, которые вызывают на размышления: 40% заключенных находятся в предварительном заключении, их дело судом еще не рассматривалось, около 16% — иммигранты.

Большинству людей об этом ничего неизвестно, поскольку существование тюрем всегда оправдывается существованием настоящих преступников.

— Это все в теории. А как на практике реагируют на Вашу анкету заключенные? их семьи?

Анкета касается только условий жизни. Заключенные говорят о работе, о посещениях, о скученности в камерах, о книгах, которых им не дают, о голоде и холоде.

Этой зимой в Нанте к утру все кровати покрывались инеем. В Драгиньяне в некоторых камерах температура не поднималась выше нуля. В Клерво пятьдесят восемь «клеток» (камер, полностью забранных решетками) вообще не отапливались. В Ло зимой 69 года отопление не работало в течение месяца. К этому прибавляются самые отвратительные притиснения. Днем заключенным запрещается укрываться одеялом. Директор издевался: «Желаете согреться? Бегайте по камере!» или «Не надо было сюда попадать!».

И все же многие заключенные говорят: «Физические условия существования — еще не самое худшее в тюрьме». И мы тоже обнаружили целый ряд притеснений, переносимых гораздо хуже, чем скученность, скука или голод.

Главное среди них, возможно, — отсутствие любых реальных прав. Закон отправляет человека в тюрьму, и человек не может защитить от нее свои права. Он полностью обезоружен. И продолжительность предварительного заключения, и его условия полностью зависят от юстиции. Предположим, человек пишет жалобу прокурору. Это письмо может быть перехвачено или частично переписано в канцелярии. Или заключенного сажают в карцер, чтобы перестал жаловаться. Судьи отлично знают, что тюремная администрация служит заслоном между ними и заключенными. Это одна из функций тюрьмы, которые судьи ценят весьма высоко.

Другой пример нарушения прав: заключенный учится по переписке на курсах при филологическом факультете. Он пишет директору тюрьмы: «С некоторых пор, получая исправленные задания, я с огромным огорчением вижу, что посередине замечаний преподавателя стоит штамп цензуры. Насколько мне известно, цензор поступает так не по вашему приказу, так как эта мера применяется не ко всем. Очевидно, что этот штамп сводит на нет мою работу и лишает меня документов, которыми эти задания с заметками преподавателя являются, так как я не могу оставить документы с такими штампами, а хранить их я обязан.»

На полях — пометка директора: «Цензор делает свое дело».

Еще одно письмо заключенного. Он пишет директору: «Буду чрезвычайно признателен вам, если вы позволите переслать мне с воли несколько учебников — по математике и механике. Пометка на полях: «Нет, или математика, или механика».

Другой распространенный случай. Человек, приговоренный, скажем, к трем годам заключения, зачастую имеет право (в зависимости от характера преступления) просить условного освобождения через восемнадцать месяцев. И тут все определяется числом взысканий и мнением судьи по применению наказаний. Взыскания налагаются охраной, то есть комитетом, состоящим из директора тюрьмы, его заместителей и главного надзирателя. Стоит любому надзирателю пожаловаться, как на заключенного налагается взыскание. Несколько таких пристрастных взысканий, и заключенному отказывают в условном освобождении.

— Что в тюрьме самое невыносимое?

Там много такого. Например, сексуальные притеснения. Заключенные избегают говорить об этом. Но некоторые все же говорят. Один из них сказал: «В комнате для свиданий надзиратель смотрит, остается ли одежда моей жены в полном порядке». Похоже, это повсеместное явление. Заключенные просят жену показать грудь и мастурбируют в комнате для свиданий, и это — при том, что охранник всегда может помешать — трудно вынести.

Трудно вынести и отсутствие денег. Родственники нам говорили, что дают заключенным от 100 до 150 франков в месяц. Но у семей и без того мало денег.

В лучшем случае заключенный работает. Даром или почти даром. Мы подсчитали: если заключенный работает 8 часов в день двадцать четыре дня в месяц, в среднем у него остается от 15 до 20 франков. Самые большие «зарплаты» — если вообще можно говорить о заработной плате в тюрьме — мы обнаружили в «Ля Рокетт»: 40 франков в месяц за клейку пакетов для диоровских чулок. И если знать, что заключенный должен покупать марки, что кусок мяса в столовой стоит 6 франков, что только записаться на курсы по переписке стоит от 35 до 40 франков в год, не говоря уже об учебниках, которые надо покупать, то становиться понятно, что такое эти 40 франков.

— Получается, что предприятия заинтересованы в том, чтобы предоставлять заключенным работу, но государство отбирает долю заработной платы?

Да. Пять десятых зарплаты удерживается на расходы за содержание, две десятых — на судебное ведомство, одна десятая — на пособие при освобождении. Заключенный получает крохи — две десятых своего заработка.

Подведем итог. Приговоренный к шести месяцам или двум годам лишения свободы не обладает, так сказать, никакими правами. Такой же гражданин, он безоружен перед юстицией. В качестве заключенного он не в состоянии доказать, что какие-то права у него остались. В качестве трудящегося он подвергается сверхэксплуатации, возможность учиться есть у немногих. Заключенные, и мужчины и женщины, не имеют никаких прав, касающихся их сексуальности.

Добавьте к этому еще постоянную угрозу карцера и избиений, и вы поймете, что такое сегодня тюрьма. В ней иногда происходят невероятные вещи. Вот, например, в 70 году, в одном из центральных домов предварительного заключения шесть арестантов попытались бежать через шлюз. Был дан сигнал тревоги, и начальство приказало открыть задвижки. Могли бы утопить всех шестерых! К счастью, они выбрались, но во дворе охранники страшно избили их. Администрации пенитенциарной системы это факт стал известен, но никаких мер принято не было. Один судья сказал нам: «Если бы мы провели расследование, виноватыми оказались бы охранники. Они — тоже жертвы…»

Тут тоже проблема: 73% охранников, уволенных из-за длительных заболеваний, страдают умственными расстройствами.

— Большинство заключенных принадлежит к беднейшим классам. Не это ли, в конце концов, самое главное?

Возможно. Если вспомнить недавнюю политическую историю, один факт сильно нас поразит. Сейчас уже никто или почти никто не говорит о демонстрации алжирцев 17 октября 1961 года. Тогда — в тот и в последующие дни — полиция убила на улицах и утопила в Сене около двухсот алжирцев. Зато не перестают вспоминать о гибели девяти человек в Шаронне, где 8 февраля 1962 года закончилась демонстрация против ОАС.

По нашему мнению, это означает, что всегда существуют группы (хоят состав их меняется), которые находятся в полной власти других людей. В XIX век эти группы назывались опасными классами. И сейчас ничего не изменилось.

Существует население бидонвиллей, перенаселенных пригородов, иммигранты и маргиналы, юные и взрослые. И нет ничего удивительного в том, что именно они оказываются перед судом или за стенами тюрем.

С давних пор меня интересует система уголовных наказаний

Интервью, данное Ж. Афсии, впервые опубликовано в Press de Tunisse, 12 августа 1971 г., с. 3.

— Господин профессор, не могли бы вы рассказать о Вашей работе? О Ваших проектах? О Вашей работе в Коллеж де Франс?

О своей работе я не говорю по той простой причине, что не считаю себя производителем некоего реального труда. Уже в течение многих лет я старался говорить то, что хотел сказать, и сейчас для меня не так важно, услышано ли сказанное, прочитано ли написанное. Я должен сказать, что теперь мои интересы направлены совсем иначе. И если вы спросите меня, в какую же сторону они направлены, я вам отвечу, что, во всяком случае, не только в сторону письменного стола. Есть проблема, которая меня интересует с давних пор, это — система уголовных наказаний, тот способ, каким общество различает добро и зло, дозволенное и недозволенное, законное и незаконное, тот способ, с помощью которого общество обозначает нарушение закона и переход его рамок, трансгрессию.

Я уже столкнулся с этой проблемой, когда занимался безумием, поскольку безумие также есть форма трансгрессии. Нашим цивилизациям было чрезвычайно трудно провести различие между девиацией, которой является безумие, и трансгрессией, то есть проступком и преступленим. Именно это — проблема трансгрессии закона и подавления беззакония — меня и заботит. Вместе с друзьями, в первую очередь с Ж.-М. Доменаком, директором журнала «Эспри», мы создали маленькую группу. Это, так сказать, группа действенного вмешательства в область юстиции, французской пенитенциарной системы. Мы запустили анкету о положении заключенных во Франции. Ведь французские тюрьмы — институция чрезвычайно архаичная, практически средневековая, чуть ли не самая старая и в то же время самая жестокая в мире. Свое анкетирование мы проводим довольно необычным способом: вместо того, чтобы обратиться к тюремной администрации, чтобы узнать, каково положение с точки зрения самой администрации, мы напрямую обратились к бывшим заключенным, к тем, кто выходит на свободу, и — обманным путем, нарушая закон — к нынешним заключенным, и — опять же обманным путем — получили их ответы. Эта анкета, которую мы собираемся опубликовать в ближайшее время, и есть первый результат. Хотя на самом деле первый результат, о котором уже известно, — это сильное раздражение французской администрации и правительства. Нас, Доменака и меня, даже задержала полиция, и мы провели несколько часов в комиссариате. Вот этому я и собираюсь отдавать свои силы и, быть может, свое время в ближайшие месяцы и годы.

— Означает ли это, что вы готовите книгу?

Нет. На данный момент я полностью посвятил себя практической работе. Когда-нибудь я, возможно, и подведу итоги этому движению, которое начинает вырисовываться. Я потрясен тем, что пенитенциарная система, репрессивная система в таком обществе, как французское, сохраняется в неизменном виде уже сто шестьдесят лет, со времен наполеоновского кодекса 1810 года, претерпевшего с тех пор совсем незначительные изменения. И этот кодекс определяет современную систему различения дозволенного и недозволенного, а она, несомненно, приспособлена к моменту становления буржуазного государства в начале XIX века. Потому я убежден, что необходима полная реформа кодекса, и реформа эта должна быть глубинной. Нам нужен новый Беккария, новый Бертен1 [1 Чезаре де Беккария (1738—1794) — итальянский философ и криминалист, автор «Трактата о преступлениях и наказаниях». Он выразил недовольство общества тайной процедурой судопроизводства, пытками, неравенством людей перед законом, жестокостью наказаний. Бертен — ], но я не стремлюсь стать новым Беккарией, новым Бертеном, поскольку проводить государственные реформы — не дело теоретика. Это дело тех, кто испытывает на себе тяжесть неправосудного, без сомнения, правосудия, и они должны взять в свои руки реформу и преобразование юстиции.

— До сих пор вы занимались тем, что можно назвать «говорением», а теперь хотите заняться «деланием». Сейчас вы озабочены практическим. Но практическое не может иметь смысла за пределами того или иного способа выражения. Кроме того, здесь есть проблема формулирования: разве делание не связано с говорением?

Да. Это очень важный вопрос. Я не хочу говорить о себе (это не интересно), но первый феномен, которым я заинтересовался, был феномен исключения, изоляции сумасшедших в западном обществе начиная с конца XVI века. Это феномен двуликий: с одной стороны, у вас есть институции, практики, обычаи, способы, с помощью которых, например, полиция, семья или суд классифицируют, производят отбор и отправляют безумных на теневую сторону жизни; это была практика, которая почти не обрела языка выражения, и потому невероятно трудно точно восстановить формы, правила этих обычаев, которые не оставляли следов, поскольку не были сформулированы. Они оставались невыраженными. С другой стороны, институции и практики, связанные с безумием, в некоторой степени все же опирались на философский, религиозный, юридический и, главным образом, медицинский дискурс и поддерживались им. Именно это единство «практики и дискурса» и составило то, что я, хотя и неудачно, называю «опытом безумия» — неудачно потому, что на деле это не опыт. Тем не менее, я попытался выстроить в систему эту практику отторжения сумасшедших. Сейчас же я, однако, постоянно колеблюсь между двумя полюсами, между дискурсом и практикой. В «Словах и вещах» я, главным образом, исследовал пространства, совокупности дискурсов. В «Археологии знания» — тоже. Сейчас маятник качнулся в другую сторону, сейчас меня интересуют институции и практики, то, что, некоторым образом, находится под выговариваемым.

— И все-таки совершенно невозможно действовать в этом направлении, не имея представления о том, что делать можно и чего делать нельзя, о том, в конце концов, что есть добро и зло. Даже если не принимать разделение на добро и зло, все равно происходит возврат к моральному дискурсу. Как вы выходите из этого положения на практике, если уж ваши решения не могут не опираться на дискурс?

Да, в определенном смысле, практика опирается на дискурс, но, видите ли, то, что мы сейчас пытаемся сделать, не основывается на какой-либо теории добра и зла, на допустимости или недопустимости каких-то действий. Не это меня сдерживает. Одно можно сказать определенно: современную пенитенциарную систему, или, обобщая, репрессивную систему, то есть систему уголовных наказаний, народ больше не поддерживает. Так во Франции, тюрьма и правосудие вызывают явное недовольство — недовольство, понятно, со стороны беднейших и наиболее эксплуатируемых классов. И моя задача состоит не в том, чтобы понять, какой должна быть идеальная система наказаний, идеальная репрессивная система. Я просто хочу увидеть, сделать явным и трансформировать в доступный для всех дискурс то, чтО в современной системе наказаний невыносимо для классов, находящихся в наименее благоприятных условиях. Адвокату платят, иначе говоря, право на правосудие покупается. Я привел этот простой пример, но и так ясно, что доступность правосудия зависит от класса, к которому вы принадлежите, от вашего материального и социального положения. Юстиция относится к нам по-разному. Это неравенство перед правосудием, которое ощущалось весьма отчетливо уже в XVIII в. и против которого справедливо выступали Беккария и Бертен, против него же были направлены и великие наполеоновские кодексы, это неравенство возродилось (если вообще оно когда-либо было ликвидировано). Оно возродилось, и народ от него очень страдает. Ощущение неравенства перед правосудием и полицией стало почти обыденным. Попытка выявить, ухватить точку бунта и показать ее — вот чем, собственно, мы и заняты.

— Подводя итог разговору, я, вероятно, могу сказать, что если рассматривать все это как философскую работу, то Вы с самого начала дискурс логический подчинили дискурсу моральному, и что, в конечном счете, именно моральный дискурс доминирует в ваших трудах, то есть все это выливается не столько в метафизику, сколько в мораль?

Все может быть… Я же не говорю «нет»! Вот, например, некоторое время тому назад я написал книгу об истории безумия. Ее приняли плохо, исключение составили несколько человек, таких, как Бланшо или Барт. Еще совсем недавно, когда студентам рассказывали об этой книге, всегда отмечали, что написана она не медиком, а потому ничего, кроме презрения, вызывать не должна. Тем не менее, меня поразило, что через несколько лет в Италии, вокруг Басальи, и в Англии зародилось движение, которое назвало себя «антипсихиатрией». Эти люди, разумеется, опирались на свои собственные мысли и на свой собственный опыт психиатров, но все же они увидели в моей книге нечто вроде исторического оправдания, в какой-то степени они ее присвоили, взяли в расчет, то есть это историческое исследование вроде бы получает практическое применение. Могу признаться, что я несколько ревнив, и теперь хотел бы делать все сам. Вместо того, чтобы писать книгу об истории правосудия, которую тут же подхватят с тем, чтобы применить ее на практике, я хотел бы начать с того, чтобы сразу поставить вопрос на практическую почву, а потом, черт возьми, если буду жив, если не сяду за решетку, напишу и книгу!..

О тюрьме Аттика

Интервью Дж. К. Саймона с Мишелем Фуко о посещении тюрьмы в Аттике впервые опубликовано в Telos, N 19, 1974 г., сс. 154—161. Здесь публикуются фрагменты.

До настоящего времени я рассматривал исключение из общества как некую общую и несколько абстрактную функцию, и мне нравилось мыслить эту функцию как элемент, конституирующий общество; ни одно общество не может функционировать иначе, чем при условии, что определенное число его членов из него исключается. Традиционная социология, то есть социология дюркгеймовского толка, ставит вопрос таким образом: какими возможностями располагает общество, чтобы индивиды, его составляющие, оказались сцепленными между собой? Какие формы приобретает раппорт, обратная связь, какая устанавливается между индивидами символическая и аффективная коммуникация? Какой тип организации делает общество единым целым? Меня же интересует противоположный вопрос, или, если хотите, противоположный ответ: через какую систему исключения, кого отторгая, какие различия проводя, посредством какой игры отрицания и отторжения общество начинает функционировать?

И сейчас я ставлю проблему в противоположных формулировках: тюрьма — слишком сложная организация, чтобы свести ее только к негативным функциям исключения; ее дороговизна, значение, сложности управления, основания, которыми ее стремятся оправдать — все это вместе указывает, что она имеет и позитивные функции. Значит, проблема теперь уже в том, чтобы раскрыть, какую роль капиталистическое общество навязывает своей уголовной системе, какие преследует цели, к каким последствиям приводят все эти процедуры наказания и исключения. Какое место они занимают в экономическом процессе, какое значение они имеют в отправлении и удержании власти, какую роль они играют в конфликте между классами.

— Пока мы ходили по коридорам Аттики, я спрашивал себя, насколько Вас еще волнует политический контекст. Я же был настолько потрясен просто по-человечески, тем впечатлением невидимого для нас страдания и угнетения, что временами — может быть, это и парадоксально — полностью забывал о политическом контексте.

Мне очень трудно говорить о человеческом ужасе, ощущаемом действительно физически, который исходит от «Аттики». Впечатление, я думаю, у нас было одинаковое, только я, видимо, менее чувствительный, чем Вы, или же несколько жесткий. Когда француз ходит по этим коридорам, которые поражают своей чистотой, ему кажется, будто он попал в частную или религиозную школу с довольно строгим распорядком; в конце концов, лицеи и коллежи XIX века были ненамного уютнее. Но на самом деле, сейчас, когда я возвращаюсь мыслью туда, я понимаю, что самым ужасным мне показалось странное соотношение между центром и периферией. Я думаю о двойной игре решеток: с одной стороны, они отделяют тюрьму от внешнего мира, с другой, те из них, что находятся внутри, отделяют каждую камеру от соседней. Что касается решеток ограды, то мне хорошо известно, каким аргументом теоретики тюрьмы обосновывают ее необходимость: надо защищать общество. (Тут, конечно, можно было бы сказать, что наибольшие опасности, которые подстерегают общество, это не в угонщики автомобилей, а войн, голод, эксплуатация, то, чтО все это допускает и вызывает, но об этом не будем…) Преодолев ряд решеток ограды, думаешь, что попал туда, где заключенным помогают снова приспособиться к жизни в обществе, к законопослушанию, к тому, что есть справедливость на практике. И что же видишь вместо этого? Место, где заключенные проводят 10-12 часов в сутки, место, которое они считают своим, представляет собой ужасающую клетку размером полтора метра на два, с одной стороны полностью забранную решетками. Место, где заключенный находится один, где он спит или читает, где он одевается и справляет нужду, — это клетка для диких зверей. Здесь сосредоточено все лицемерие тюрьмы. Так и думаешь, что представитель тюремной администрации, провожающий посетителя, внутренне хохочет: «Вы нам поручили этих воров и убийц, потому что относитесь к ним, как к диким зверям; вы требуете, чтобы мы их сделали смирными овечками по эту сторону решетки, которая вас от них защищает. Но нет ничего, что помешало бы нам, стражам закона и порядка, орудиям вашей морали и ваших предрассудков, относиться к ним, по вашему же наущению, как к диким зверям. Мы — как вы. Мы — это вы. А раз так, то в этой клетке, куда вы заперли нас вместе с ними, мы восстановим между ними и собой те отношения отторжения и власти, какие великая тюрьма возвела между ними и вами. Это вы нам сказали, что они — дикие звери, и мы, в свой черед, передадим им ваше послание. И когда они в своих клетках усвоят урок как следует, мы их вам вернем.»

Только коллективным действием, политической организацией, только восстанием могут заключенные вырваться из этой системы дрессуры. Вероятно, именно американские тюрьмы скорее, чем тюрьмы европейские, могли бы стать местом политического действия. На самом деле, американские тюрьмы играют двойную роль: места наказания, как то было в течение столетий, и концентрационного лагеря, как то было в Европе во время войны и в Африке во время европейской цивилизации (в Алжире, например, когда там находились французы). Нельзя забывать, что в Америке более миллиона заключенных на 220 миллионов жителей, во Франции же — 30 тысяч на пятьдесят миллионов. Пропорции совсем разные. Кроме того, в Соединенных Штатах, судя по всему на одного белого заключенного приходится 30—40 черных, и очевидно, что американская тюрьма исполняет функцию массового уничтожения. Сама уголовная система, совокупность запретов, в том числе и мельчайших (на злоупотребление алкоголем, на превышение скорости, на употребление гашиша) служит орудием и предлогом для этой практики радикальной концентрации. И потому нет ничего удивительного в том, что политическая борьба против карательного правосудия в Соединенных Штатах зашла много дальше, чем во Франции.

Да, верно, то, что мы видели, напоминает американское общество, но, по-моему, нельзя ограничиться заявлением: «О да, американские тюрьмы — отражение американского общества, как европейские тюрьмы — отражение общества европейского», поскольку, в крайнем пределе, эта фраза означает, что все мы, по сути, находимся в тюрьме, что мы в тюрьме и на улице, и на заводе, и в спальне. Точнее говоря, мы все охвачены системой постоянного наблюдения и контроля. Но тюрьма — не только кара, она также инструмент уничтожения. Тюрьма — это физическое уничтожение людей, и тех, кто в ней умирает, буквально и сразу, и те, кто из нее выходит, но все же умирает, пусть и не от прямого ее воздействия, поскольку, выйдя из нее, не найдешь ни работы, ни других источников существования, семьи не заведешь. И переходя из одной тюрьмы в другую, от одного преступления к другому, эти люди в конце концов подвергаются физическому уничтожению.

Эта скрытая борьба, по-моему, есть борьба политическая. Преступление — «это государственный переворот снизу». Так сказано в «Отверженных».

Перевела Н.Малыхина